从学习看经验萃取

李欣是一家民营企业的培训主管,跟很多年轻人相似,李欣也非常爱学习,特别是在学习资源丰富的今天,她开通了得到,购买了混沌大学研习社,在朋友圈中看见优质的课程也积极的参加;另李欣感到费解的是,虽然学习的都是优质资源,但是并没有收到很好的学习效果,工作能力也没有得到提升。

其实,李欣这样的例子并不少见,随着科技的发展,看似越来越便捷的学习形式也为学习效果之痛埋下了伏笔,我曾经看到一篇文章,有描写现代人学习的三大伤心事,分别是:信息爆炸、知识中毒和纸上谈兵。我们经过细品,确实是这么回事,信息爆炸说明学习资源过剩,而我们应该如何来选择?;知识中毒就类似于朋友圈的各种养生小知识,不能偏听偏信;而纸上谈兵则是懂得了很多道理,却依然过不好一生。

诚然,有效的学习方式也有很多,哈佛大学大卫·加尔文教授曾经说过,要想避免“重复交学费”的方法,就是-从自己过往的经验中学习,将经验转化为能力;今天我们想介绍的就是向自己学习,挖掘自己的宝藏。

说起经验,大家都不陌生,对于经验的经典描述更是数不胜数,但有意思的是,对于经验的评价,名家们是有争议的,塞西尔说“一克的经验抵得上一吨的理论”,欧文也说“经验是真知灼见之母”;然而,还有另一种声音,海德格尔曾经说过“经验丰富的人,往往只知其然而不知其所以然”,巴菲特也说“人们往往凭经验预测未来,但经验主义存在致使缺陷”。两种看似截然相反的声音,我们应该怎样科学的看待经验呢?

其实,后者反对的不是经验,而是没有萃取的经验,没有萃取的经验,通常是零散的、过时的、偶然和难以复制的;而我们需要的经验是结构化、能迁移复制、有具体的应用场景的。所以,我们真正需要的是经验萃取。

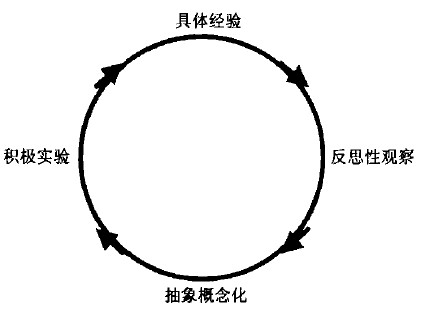

经验萃取的理论基础来源于库伯学习圈理论,美国社会心理学家、教育家大卫.库伯把体验学习阐述为:具体的体验-对体验的反思-形成抽象的概念-行动实验-具体的体验,这就是我们熟识的经验学习圈理论。

通过库伯的学习圈理论,我们可以把经验萃取分成四个步骤,以下是经验萃取模型。

第一步,聚焦情境,经验应该来源于情境,这个过程实际上也是经验萃取选择主题的过程,是不是所有的情境都适合进行经验萃取呢?答案是否定的,这里我们引入经验情境的四个判断标准:擅长、重要、高频、面广,也就是说适合经验萃取的主题通常情况要自己擅长的内容,对组织和个体来说很重要,出现的频率要相对比较高,不能是一劳永逸的事情,如果是为企业服务的经验萃取,还要加上面广这一条,受众要相对广泛,不能太过于狭窄。

第二步,就是事件分析了,需要把典型事件还原,这里也介绍几种方法:

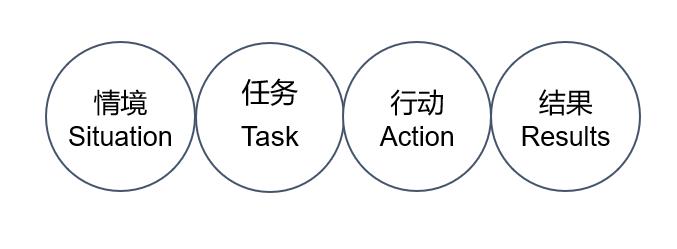

方法一:STOAR法,源于行为面试法中的STAR,通过过去的行为,来挖掘背后的逻辑和思考,如下图所示:

方法二:五线谱情景再现,从实践、情境、问题、决策、结果等因素来再现情景,适合具体的工作情景和问题的解决:

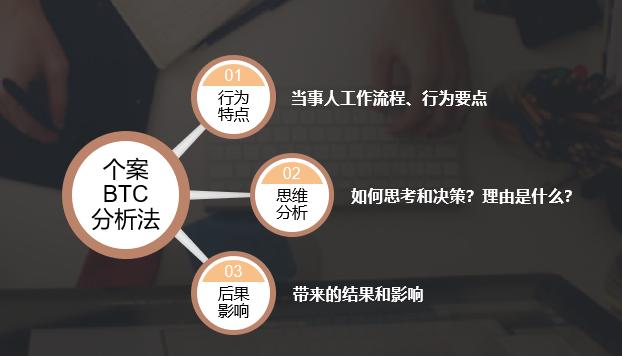

方法三:BTC个案分析法,首先对行为特点进行分析,找出行为要步骤和要点,接着探寻行为背后的思想,也就是“为什么会这么做”,这个时候需要注意的是,我们在这里可以萃取正反两方面的做法,通过对比印象会更深刻,最后是后果影响,不同的思维,造成不同的行为,产生不同的后果,这也就是我们可以在整个典型事件中进行萃取的要点,BTC个案分析法,比较适合流程性工作场景的萃取:

以上介绍了三种事件分析的方法,当把典型事件进行分析后,我们接下来需要做的是第三步:提取经验,这也是整个经验萃取工作中的最为关键的环节。我们往往在经验萃取的学习中看到一些典型事件的回顾信息,然后就会出现萃取后的工具,表单、模型、口诀,而我们的隐性经验是如何萃取出来,最后达到显性化的程度,往往没有涉及,这种关键方法论的缺失就导致我们很多时候靠“拍脑袋”来做萃取,知道起点和终点,而不知道中间的过程。

经验的提取不是一蹴而就的,也有层层推进,水到渠成的过程,在这里我们把经验提取分为四个层级:

第一级切框架,框架是经验的基础结构,在框架中先定义一个结构,将关键的细节和技巧放在里面,可以保证经验应用上的系统性和连贯性,避免碎片化经验,常用的切框架的方法有两种,一种是流程步骤切框架法,这里的流程步骤通常会有一个先后顺序,可以是时间顺序、空间顺序,也可以是重要性顺序,通常的表述有“首先、其次、再次”,“第一、第二、第三”等;第二种是核心要素切框架法,以结果为导向,影响某事件的几个要素部分,比如制造业问题“人、机器、物料、方法、环境”就是这样方法,再比如要提升产品的销售额,我们从产品功能、外观、价格、营销、竞争等维度入手。同时,在切框架的时候,最好是3-7个框架之间,且框架颗粒度上要保持均匀,在这里我们可以借鉴一些成熟的通用模型,如营销7P、战略3C等模型。

第二级挖细节,根据第一级切取的框架深入挖掘细节,如果第一级切的是几个环节,第二级就挖掘这些环节下有哪些步骤、关键动作或要点,这个过程中有两种操作方法,如果是个人经验萃取,建议采用复盘的形式,越细节越好,实际上,为了保证经验的有效性,我更建议用第二种方法,对多位专家的深度访谈,

这样挖掘的细节会更加全面和准确。

第三级萃障碍,我们要做好一件事情,首先需要知道哪些地方是异常困难的,哪些地方是容易犯错的,我们可以设想一个场景,我今天要跟一个团队谈判沟通,事前我是不是要做功课,这个团队里面哪个人最有影响力,哪个人态度最强硬,哪个人最不好说话;同样的道理,我们在萃取经验的时候,也要找到这些关键的点和“坑”,这一级,我们可以通过两个方面来萃取,一个是困难点,一个是易错点,对于易错点,这里有一点我们需要强调下,通常对于易错点的萃取,我们是需要区分新手和老手的,打个比分,对于开车这件事,新手和老手容易犯的错误就不一样,新手由于不熟练和紧张,容易犯的错误是会把油门当刹车,但是这个错误很明显,老手是不会犯的,当然,老手也会犯一些错误,比如开车玩手机等等。

第四级就是配工具了,很多时候经验之所以不好传承,就是没有工具化,常见的工具有话术、口诀、公式、模板等,比如我们经常出差的人,容易忘记东西,“身手要点钱”(身份证、手机、钥匙、电脑、钱包)就是一种口诀,再举个例子,我们有个课程讲如何赞美,也可以通过萃取成一个公式:赞美公式=一个时间点+一件具体小事+细节描述+感受,话术就更多了,比如广告话术、销售话术、服务话术等,模板也有很多,如盘点类模板、流程类模板、调研类模板、检查类模板等,在此就不一一赘述了。

到此,我们的第三步提取经验就讲完了,第四步是梳理知识,这个时候我们需要回到我们经验萃取最开始的环节来思考,我们经验萃取的载体是什么?换一句话来说,我们刚才前三步萃取的宝贵经验作为一种什么形式来存在,这个问题非常重要,如果没有合适的载体,我们辛苦萃取的知识就没法得到有效的应用,等这阵热乎劲过去了,经验就回被束之高阁,从以终为始的角度来看,这个载体是一开始我们就要考虑清楚的。

最后我们介绍几个常见的载体,第一个,也是最直观的,就作为岗位经验手册,作为企业员工自学的工具书或者新员工必修课存在;第二个,可以作为岗位经验案例,因为我们的经验萃取本身就是从情景出发的,于岗位经验手册相比,在具体知识性的同时,兼顾了可读性;第三个,是我们做经验萃取中运用最为广泛的,就是作为课程开发或者微课,课程开发的经验部分相对更加系统,而情景微课更多是短平快的一个有效知识点,根据企业的需求不同,选择不同的载体,能够让萃取的经验发挥更大的价值。

218

24

12

分享

近24小时数据量增长最快的文章可上榜

11楼 我是蔡蔡

打卡